|

| 主 題:【解讀】〈良馬對〉的良馬為何必須死? | 點閱:2444 |

| 張貼者:噪音 | No Email |

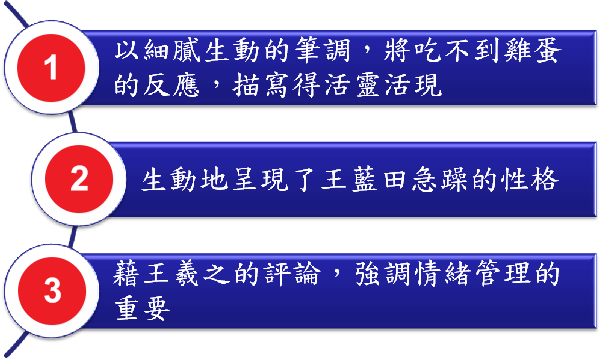

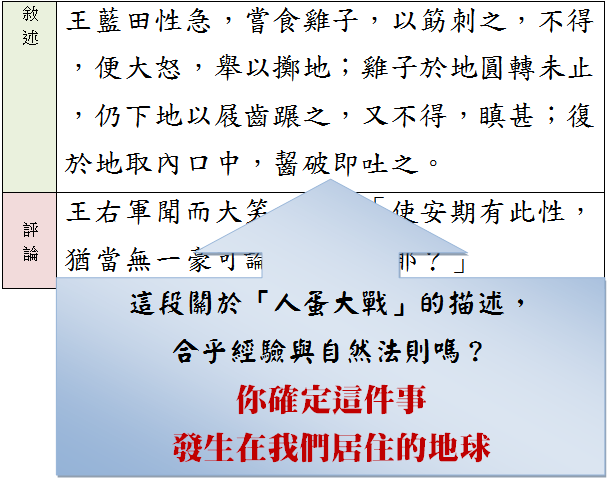

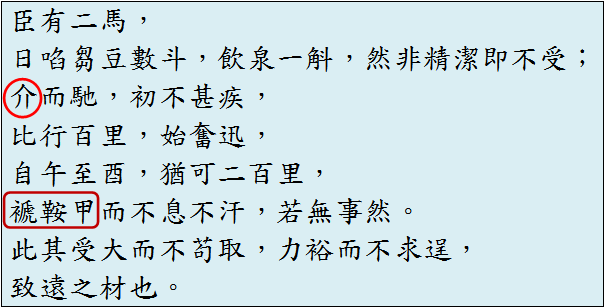

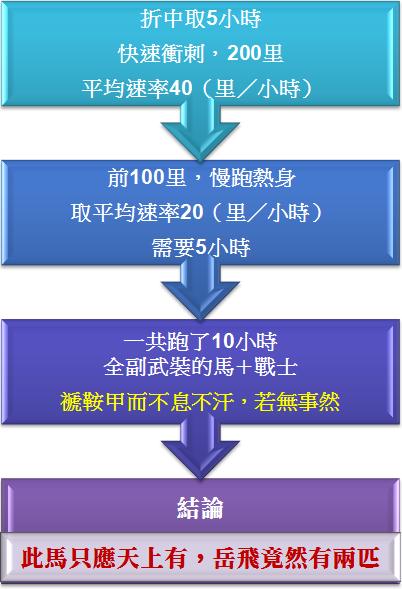

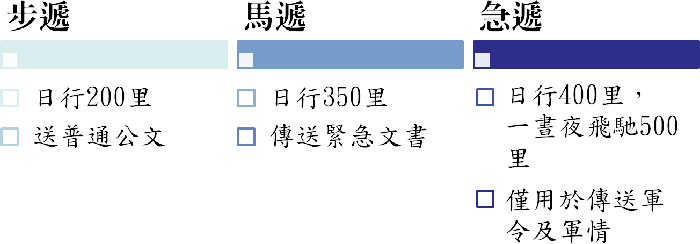

| 在進入主題〈良馬對〉之前,先談一些基本的概念。當敘述超出客觀事實,違背自然或經驗法則,有底下兩種可能。 一、當敘述超出客觀事實,違背自然或經驗法則,有可能是: (1)修辭技巧的「誇飾」 例如:「白髮三千丈」,通常「白髮」不會「三千丈」,這只是用來強調「內心之愁」,這樣的誇飾手法,並非掩飾什麼不能明說的秘密,也沒有欺騙讀者的企圖。 (2)「反常而合道」的奇趣 例如:某汽車廣告「回家的路」的獨白:「每次回家的路上,一定會經過的那個糖廠福利社,我記得那裡冰棒的味道,像父親背的味道。」當中「冰棒的味道,像父親背的味道」,並不是真實的摹寫,而是寫出內心抽象而豐富的感受,既是「對父愛的孺慕與感念」,也是「當時的幸福與滿足」。不然,真的有這種味道的冰棒,又有幾個人會覺得好棒啦!這就是「反常而合道」的妙用,屬於文學手法,營造出情境或奇趣;並非掩飾什麼不能明說的秘密,也沒有欺騙讀者的企圖。 二、當敘述超出客觀事實,違背自然或經驗法則,也有可能是: 用「故事」的節奏與感染力,來中斷閱聽者的思考,降低閱聽者的戒心,企圖感動或說服閱聽者,以達成作者「掩藏的動機」。 也就是說,你可以透過「誇飾」來強調感受,可以運用「反常而合道」來創造奇趣;但是把「誇大不實」的內容當作「事實」,那就是你沒有查覺「理智已經斷線」了。 在進入主題之前,讓我們回顧之前討論過的〈王藍田食雞子〉一文,以上述「兩種可能」來檢視這篇文章:  我們的課本,從部編版到民編版,在導讀與賞析中,毫無例外的,都將這篇文章解讀為「描寫人物情態」與「品評人物技巧」的佳作範例。這樣的解讀方式,屬於「初階」、「基礎」,如果僅停留於此,這樣的國文課,就真的是「死讀書、讀書死」的好幫手了。  以上是我們從課文的「閱讀指導」摘要出「三個問題」,其中第1點,是這篇文章「進階」、「深究」解讀的依據,用來「產生質疑」;而第2點與第3點,則是支持我們「尋求解答」的線索。  如果我們對「人蛋大戰」的生動描述,產生「可能嗎」的質疑,就可以從第2點與第3點,合理懷疑這是一篇「蓄意抹黑王藍田」的文章,而王藍田與王羲之,兩人之間,可能不怎麼友善。 思辨至此,接下來就是我們主動翻檢歷史記載,去追查相關的、較為可信的記錄,來驗證我們的疑惑。從「發現問題」到「解決問題」,這樣的閱讀,才是有能力的閱讀。 以下正式進入主題:〈良馬對〉的良馬為何必須死? 節錄關於「良馬」的部分:  這裡先處理一個「回歸文本探詞意」的課題,就是「介」字的解釋,「介」與「褫鞍甲」是「因果關係」,知道「褫鞍甲」的意思,「介」的注釋就不需要刻意要求背誦,可以從文本中推索出來。 「介」字告訴我們,這時候的「良馬」進入戰備狀態,除了馬鞍,還披上「重量不輕」的護甲。馬不是自己奔跑,馬背上「理應」還承載著一個「全副武裝」的戰士。 從「良馬」的飲食習性看,「然非精潔即不受」並不是馬的自然本性,會出現這種飲食習性,只有一種可能:這馬是被「刻意慣養」,才有這種習性。 這是根據自然或經驗法則,出現的第一點疑問。 接下來合理推敲「介而馳」的描述:   到這裡,我們可以看出,所謂的「良馬」,其實是「不存在」的「天馬」,這樣「天馬行空」的描述,是文學上的技巧,是為了「強化」論述的說服力而採取的策略,文中岳飛的重點不在於「良馬/駑馬」,而在於「良才/庸才」,核心不是馬,「馬」僅僅是一種比擬;作為一種比擬,為了服務說馬者的實際企圖,這馬是根據說馬者「有針對性質」以及「有強化意識」而改造的。 這個時候,我們可以「合理預測」:文章後半拿來對比的「駑馬」,應該就是滿街跑的「普通馬」、「一般馬」,是當時候人們常識、常理中的馬。只不過為了「強化」論述的說服力,「普通馬」、「一般馬」便降級為「駑馬」。這是第二點疑問。  如同前述〈王藍田食雞子〉,「發現問題」是促使我們進一步深究的契機,為了「解決問題」,我們找到了《中華郵政發展史》(晏星/臺灣商務印書館)一書中,關於「宋代通信方式」的描述:  這裡可以看出,宋代的「急遞」是純粹軍用,「日行400里,一晝夜飛馳500里」用的就是「普通馬」、「一般馬」,而且不是同一匹馬持續奔跑這個時間與距離,它是10里設一個通訊站(鋪),用「接力方式」傳遞,屬於專業軍郵,人員為軍卒,傳者、接者都騎在奔跑的馬上進行交接。 10里急奔,交給下一棒,這樣的「普通馬」、「一般馬」,跟〈良馬對〉中「踴躍疾驅,甫百里,力竭汗喘,殆欲斃然」的駑馬,比較起來,簡直就是「廢馬」了。 「良馬」被刻意撥高,「普通馬」被刻意壓低,這才是〈良馬對〉前後兩組「誇飾」,意圖製造「強烈對比」,強化閱聽者的感受,進而達成說服閱聽者的目的。 既然創造出「不存在」的「天馬」,就要考量「萬一皇帝想要借來騎騎看、長長見識」的風險。 那麼,這樣的「(不存在的)良馬」,當然必須死。不然,就換欺君的說馬者該死。 所以,整篇文章中,「不幸相繼以死」就顯得非常關鍵、非常重要了:良馬不死,人就該死。 皇帝問:「卿得良馬否?」而身為一位需要好馬的戰士,在失去近乎神蹟般「天馬」之後(如果這文章不是後人偽作),並未表現出當事人「痛惜」、「惋惜」之情,好歹也回憶一下跟這兩匹「天馬」相知相惜的小故事,講講一、兩件良將配良馬的英勇戰績吧! 僅有「不幸」二字略述之,就直轉「駑馬」的描述。這樣有違「人之常情」的表現,是不是也可以解讀為:其實沒有這樣的兩匹馬。 失去「天神一般」的良馬之後,不是養不起,也不是不願養,卻只能屈就於「駑馬」,這是不是也可以解讀為:就算支付得起、也願意支付「良馬」所需的一切,甚至願意提高待遇,但「良馬」可遇而不可求,藉此也暗示皇帝,眼前擁有的要懂得好好珍惜,莫待無花空折枝啊! 【題外話】 您不覺得「秣不擇粟,飲不擇泉;攬轡未安,踴躍疾驅」的馬很寫實嗎?尤其是「攬轡未安,踴躍疾驅」的神態,根本就是與主人熱情互動的模樣,嗯,簡直跟家裡的狗狗知道可以出去「放風」的興奮沒什麼兩樣。 |

| 回【 教學手記 】 回【 上 一 頁 】 |